Qui était Antoine Hyppolite BIGOT?

Antoine Bigot est un poète nîmois né dans la première moitié du XIX è siècle, en 1825 et dont nous commémorons cette année le 200 ième anniversaire de la naissance.

A. Bigot est né rue de Générac, c’est à dire dans un faubourg de Nîmes, dans une famille modeste mais pas pauvre puisque son état civil nous dit qu’il est né de Henri Bigot propriétaire cultivateur ( huguenot) et de Jeanne Hérat sans profession (catholique).

A cette époque, la famille est souvent élargie et il est fréquent que cohabitent sous le même toit les grand-parents, voire des oncles ou des tantes. Ainsi, Bigot nous parlera souvent dans ses poèmes de sa grand-mère huguenote ou encore de son oncle Jacques qui était républicain. Il semble qu’enfant il ait passé beaucoup de temps avec ces derniers et leur influence va marquer profondément la personnalité d’Antoine Hippolyte qui restera fidèle toute sa vie à ses engagements.

Scolarisé a l’école «mutuelle» de la Casernette jusqu’à ses 13 ans, il semble que Bigot n’ait connu que l’école primaire et on peut légitimement se poser la question de savoir comment est-il parvenu à une maîtrise aussi bonne de la langue et de l’écriture? Une hypothèse, avancée par Jean-Marie Marconot est qu’il ait pu améliorer sa maîtrise de la langue par la fréquentation des tèxtes bibliques avec sa grand-mère notamment. Pour mémoire, Bigot n’était pas encore scolarisé dans l’école de la République (laïque, gratuite, obligatoire) puisque les lois Ferry viendront plus tard. Il dédie quand même son premier poème dans "Les Bourgadières" à «Nòstre vièlh mèstre d’escòla». On y apprend que l’école de la Casernette était dans un corps de garde à côté d’un cabaret et que pour y pénétrer il fallait souvent enjamber des ivrognes qui cuvaient leur vin et des soldats qui fumaient, qu’on y chantait et lisait le catéchisme avec un peu d’écriture et de calcul pour 3 francs par mois.

Après l’école primaire il est placé comme apprenti chez un marchand d’étoffes fabricant de châles puis garçon de courses chez un marchand de vin, rue Cart. C’est donc une période où Bigot va sillonner la ville et ses faubourgs, à pieds, dans le cadre de son activité. A 20 ans, il échappe au service militaire en «tirant le bon numéro». Décès de son père. A 25 ans il se marie (Louis Roumieux, témoin) avec Mira Brunel (17ans) dont il aura un fils Abèl qui moura à 20 ans (en 1872). Il était déjà veuf et remarié avec Suzanne Pauc de laquelle il aura 2 filles qui mouront elles aussi relativement jeunes (34 et 14 ans).

Bigot et l'écriture:

Bigot travaille pour un négociant en vin comme son ami Louis Roumieux. Les deux hommes sont un peu poètes et s’encouragent mutuellement, au besoin ils coopèrent.

Pendant cette période de jeunesse, Bigot est au contact quotidien avec le peuple nîmois, ce peuple d’ouvriers et d’ouvrières dans le tissage des étoffes, des artisans, au contact aussi des travailleurs agricoles qu’à Nîmes on nomme les rachalans, ces paysans citadins. Les échanges interpersonnels dans ce peuple de travailleurs le plus souvent pauvres et vivant dans une grande précarité se font bien sûr dans la langue d’oc, que Bigot appelle Patois. C’est une langue essentiellement parlée que bien peu savent lire encore moins écrire.

Le Rachalan

Dans son souci de décrire avec minutie, tel un peintre réaliste les habitudes, les travers, la mentalité, la morale et finalement la condition de ces petites gens, Bigot va s’employer à le faire en utilisant leur langue qu’il va s’efforcer de transcrire au plus près de ce qu’il entend: "[...] J'ai essayé de noter ce bruit qui s'éteint..." On peut dire qu’il fait là oeuvre d’ethnologue et de dialectologue d’autant plus qu’il a conscience, il exprime clairement que ce parler et, avec lui, toute une organisation sociale est en train de disparaitre transformée par la poussée de la modernité. «J’ai essayé de noter ce bruit qui s’éteint, ...», «Le patois de ma ville natale, l’idiome de nos travailleurs , avec sa rudesse et son harmonie...».

En 1851, Bigot publie un poème «Marioun et Jousé»; mais c’est Louis Roumieux qui trouvera le titre du recueil «Li Bourgadièira», un ensemble de 4 poèmes. Ils publient encore ensemble «Les Grisettes» en 1852 avant de se séparer, Louis Roumieux adhérera au Félibrige qui vient de se constituer en 1854. Antoine Bigot refusera toujours malgré l’insistance des Félibres et celle de Mistral d’adhérer et donc d’adopter la graphie normalisée proposée par Roumanille et Mistral; ce sera un sujet de tension entre les deux camarades; finalement Roumieux acceptera d’abandonner le titre des Bourgadières. Roumieux regrettera toujours le refus de Bigot d’adhérer à la prestigieuse association du Félibrige.

Mais, peut-on se demander, sur quoi se fonde ce refus affirmé et jamais démenti de ne pas aller vers le Félibrige?

C’est Philippe Martel, historien et fin connaisseur du Félibrige qui donne des éléments de réflexion interressants. Tout d’abord, Martel cite une hypothèse de Louis Planchon dans la Revue des Langues Romanes : pour ce dernier; Bigot et les Félibres se feraient une idée différente de la langue. Bigot l’écrivant comme elle se parle à Nîmes et les Félibres cherchant à l’améliorer et à l’épurer. Question de graphie donc. Cependant, on peut aller au-delà des questions de graphie et de forme de langue utilisée. Deux questions fondamentales qui sont liées se posent à nous : celle de ce que disent respectivement les oeuvres de Bigot et des Félibres et celle du public visé.

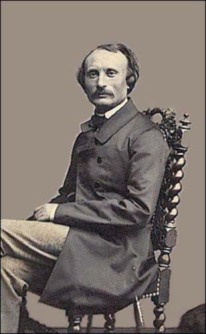

Antoine Hyppolite BGOT

Mistral et les Félibres qui veulent rendre à la langue d’òc son prestige et sa noblesse perdus. Ils conviennent que la langue a bien été jusque là transmise par le peuple mais que celle-ci se trouve dans un état très dégradé et «contaminée» par le français. Les Félibres veulent donc restaurer la langue, l’épurer et la moderniser afin de lui restituer son prestige et offrir à une élite en train de se convertir au français une littérature en langue d'oc de niveau égal à la littérature française dans ses formes (épopée , ... ) et donc dans une graphie codifiée. C’est la raison pour laquelle Mistral va à Paris rencontrer Lamartine et l’élite des lettres françaises. Selon Mistral et les Félibres, il faut convertir la bourgeoisie à la langue d’oc et le peuple suivra. Les Félibres ne s’adressent donc pas en priorité au peuple des ouvriers, des paysans, des travailleurs dont ils restitueraient le parler mais à une bourgeoisie qu’il faut convertir à la langue d’oc par le biais d’une littérature de qualité. Ce n’est pas , on le comprend le projet de Bigot qui à l’inverse ne s’adresse pas en priorité à la bourgeoisie mais au peuple et c’est la raison de son choix des fables, une forme mieux adaptée à son public surtout si celles-ci sont contextualisées dans des lieux reconnaissables par tous. Et lorsque Bigot voudra s’adresser à un public plus notable, il écrira en français notamment lorsqu’il voudra par exemple se présenter à l’Académie de Nîmes.

Le succès des poèmes de Bigot ne se démentira pas si l’on en juge par le nombre de rééditions des Bourgadières (14).

Antoine Hyppolite Bigot moura en 1897 à Nîmes; il repose au cimetière protestant de la ville. En 1903, les nîmois par le biais d'une souscription publique lui dresseront une statue (oeuvre du sculpteur Félix Charpentier ) dans le prestigieux Jardin de La Fontaine. Une rue de Nimes porte son nom ainsi qu'un collège; différentes plaques commémoratives rappellent l'attachement des nîmois à ce poète.

Statue d'Antoine BIGOT dans les Jardins de La Fontaine, à Nîmes.

(photo Josiane Pagnon)

LA CANSOUN DI RACHALAN

L’aoubo luzis, d’aou! Rachalan,

D’aou! Qu’ou yé y’a d’èspigno.

La biasso ou col, l’ase davan,

Caminén ver la vigno.

L’er ès frés, lou ciel és bèou,

Et déman plooura bélèou.

En étrifan la tèro,

Crégniguèn pa ni fré ni caou,

Et ténguén la misèro

Yun de nostis oustaou.

Pégò tafataïre, émprimur,

D’er e dé jour patissoun.

Et din si galatas éscur,

A l’oumbro si mousissoun.

N’aoutri, d’ou cran is artèl

Bévèn l’er et lou sourèl.

En étrifan la tèro,

Crégniguèn pa ni fré ni caou,

Et ténguén la misèro

Yun de nostis oustaou.

L’aoubre din sa fieuyo d’éstïou

Dé longo nou faï festo,

Et li passéroun dou Bon-Dïou

Cantoun sus nosti testo;

L’aïgo lindo din lou grés

Ris et tèn noste vin frés

En étrifan la tèrro

Crégniguèn pa ni fré ni caou,

Et ténguén la misèro

Yun de nostis oustaou.

La susou bagno nosto car

_Sèn pa d’ome dé croyo_

Mai quan l’ouro vèn , ou cagnar,

Esquichan noste anchoyo;

Piei, a l’ounbro d’un bartas

Fasèn un som quan sèn las.

En étrifan la tèro,

Crégniguèn pa ni fré ni caou,

Et ténguén la misèro

Yun de nostis oustaou.

End’is énfan, sus lou taouyé,

Véyan daou tèm dis aïro;

L’iver un fagò d’oulivié

Nou caoufo et nous èsclaïro.

Sara ‘outour dou fiò ‘scoutan

L’aouro qué passo èn charpan.

En étrifan la tèro,

Crégniguèn pa ni fré ni caou,

Et ténguén la misèro

Yun de nostis oustaou.

Sen gaï quan l’an tiro a sa fin

San qué rèn nous éscrase,

Li tayo, ni lou médécin,

Ni la mor dé noste ase;

Quan tustan sus l’éscayé

Ni li febre ni l’ussié

Ou péyis sèn fier de bayar

Oly, vin et pan tendre.

L’ariban; _mai s’éro ataqua

Saouprian bèn lou désfèndre.

Contro un fusil chanjarian

Lou béchar di rachalan

En étrifan la tèro,

Crégniguèn pa ni fré ni caou,

Et ténguén la misèro

Yun de nostis oustaou.

LA CHANSON DES RACHALANS

L’aube luit, debout! Rachalan,

Debout! Au lit il y a des épines.

La besace au cou, l’âne devant,

Cheminons vers la vigne.

L’air est frais, le ciel est beau,

Demain il pleuvra peut-être.

En déchirant la terre,

Ne craignons ni le froid ni la chaud,

Et tenons la misère

Loin de nos maisons.

Cordonniers, taffetassiers, imprimeurs,

Manquent d’air et de lumière.

Et dans leur galetas obscurs,

A l’ombre ils moisissent.

Mais nous, du crâne aux orteils

Nous buvons l’air et le soleil.

En déchirant la terre,

Ne craignons ni le froid ni la chaud,

Et tenons la misère

Loin de nos maisons.

L’arbre dans sa feuille d’été

Sans cesse nous fait fête,

Et les passereaux du Bon-Dieu

Chantent sur nos têtes;

L’eau claire dans les grès

Rit et tient notre vin frais.

En déchirant la terre,

Ne craignons ni le froid ni la chaud,

Et tenons la misère

Loin de nos maisons

La sueur baigne notre corps

_Nous ne sommes pas vantards_

Mais quand vient l’heure, à l’abri,

Nous avalons nos anchois;

Puis à l’ombre d’un buisson

Nous sommeillons si nous sommes las.

En déchirant la terre,

Ne craignons ni le froid ni la chaud,

Et tenons la misère

Loin de nos maisons.

Avec les enfants, sur le banc de pierre,

Nous veillons au temps des moissons;

L’hiver, un fagot d’olivier

Nous chauffe et nous éclaire.

Serrés autour du feu nous écoutons

Le vent qui passe en grondant

En déchirant la terre,

Ne craignons ni le froid ni la chaud,

Et tenons la misère

Loin de nos maisons.

Nous sommes joyeux quand l’an tire à sa fin

Sans que rien ne nous écrase,

Ni les impôts ni le médecin,

Ni la mort de notre âne;

Quand ne font résooner l’escalier

Ni les fièvres ni l’huissier

Nous sommes fiers de donner au pays

De l’huile, du vin et du pain tendre.

Nous le nourrissons;_ mais s’il était attaqué

Nous saurions bien le défendre.

Nous changerions contre un fusil

Le Béchard des rachalan.

En déchirant la terre,

Ne craignons ni le froid ni la chaud,

Et tenons la misère

Loin de nos maisons.

Los donators:

Balty André

Baudry Clément

Cabane Francine

Denjean Jacques

Estève Patrick

Fiol Véronique

Flandin Jean-Yves

Galvier Denis

Girardet Simone

Gravier Michel

Gros Lise

Hugouvieux Virginie et Sébastien

Issalis Martine

Julian Marc-André

Julien Danielle

Lapierre Michèle

Lapierre Patric

Laurent-Zurawczak Sarà

Lhéritier Corinne

Lloriat Alain

Martin Yanick

Martin Jacqueline

Mazoyer Marinette

Paternot Brunot

Paul Gros Claudine

Peladan Georges

Poitavin Matthieu

Renoux Jean-Claude

Roudier Roselyne

Salignon Pierre et Régine

Sattes Thérese

Ubaud Josiane

Valentin Serge

M.A.R.P.OC grandmerceja totes los donators qu'an respondut a la crida e lo "Credit Agricole" per son ajuda dins lo cadre de la crida a projecte "Culture e Patrimòni".